最近、「国勢調査にご協力ください」「総務省からのお知らせです」などと記載されたメールやSMSが、一般の人々に届くケースが増えています。これらの多くは公式の国勢調査を装ったフィッシング詐欺であり、偽サイトに誘導して個人情報や銀行口座情報、マイナンバーなどを盗み取ることを目的としています。本記事では、詐欺メールやSMSの特徴、本物との見分け方、実際に被害に遭わないための対策について詳しく解説します。国勢調査の正しい情報源を知り、不審な連絡に惑わされない知識を身につけましょう。

- 最近届いた国勢調査メールが本物か疑わしい

- SMSに記載されたリンクに不安を感じている

- 偽サイトと本物の見分け方を知りたい

- 被害を防ぐ具体的な方法を知りたい

- 万一被害に遭った場合の対処法を確認したい

増加する“国勢調査詐欺”の現状と背景

国勢調査詐欺の最近の傾向

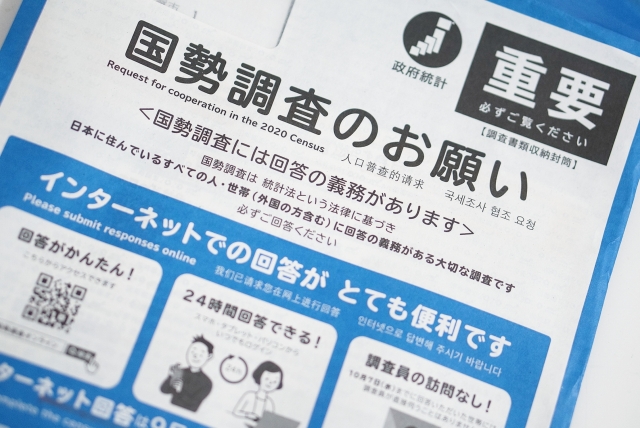

2020年以降、国勢調査がオンライン対応となったことを背景に、「総務省」や「統計局」などの名前をかたる詐欺メールやSMSが増加しています。特に調査期間中やその直前には、「調査未回答者はこちら」などの文言でURLをクリックさせ、偽サイトに誘導する手口が横行しています。これらは一見すると本物の国勢調査のような形式やロゴを使用しており、スマートフォンの小さな画面では見分けがつきにくいケースもあります。最近では、偽の調査フォームにマイナンバーや銀行口座を入力させる悪質な例も報告されており、情報リテラシーの高い層でも被害に遭うリスクが高まっています。

フィッシング詐欺の被害が拡大する理由

国勢調査を装った詐欺の被害が広がっている主な理由は、国が実施する公式調査という「信頼性の錯覚」を悪用している点にあります。多くの人が「総務省」や「政府関連のメールだから本物だろう」と判断してしまい、疑うことなくリンクをクリックしてしまうのです。また、近年はAIで作成された本物そっくりのメール文面や、公式ロゴの無断使用によって、偽装の精度が非常に高まっています。高齢者やスマートフォンに不慣れな方はもちろん、日頃から注意を払っている人でさえ、忙しさの中でうっかり被害に遭うケースが後を絶ちません。

フィッシング詐欺の被害が拡大する理由

- 信頼の錯覚|「総務省」「政府調査」と書かれることで安心してしまう

- 偽装技術の進化|AIや生成ツールによる自然な文面・偽サイトの精度向上

- 公式風ドメイン|本物に似せたURL(例:soumu-gov.jp等)で信用を誘導

- 忙しさの盲点 |日常業務中やスマホ使用時にうっかりリンクを開く

- 幅広いターゲット|高齢者からITリテラシー層まで被害が拡大しやすい

公式機関を名乗る偽装の巧妙化に注意

最近の詐欺メールやSMSは、単に文面だけを模倣するのではなく、ドメインやリンク先のURLも一見すると本物そっくりに偽装されています。たとえば、「soumu.go.jp」や「e-kokusei.go.jp」といった本物に似た偽ドメインが使われており、受信者が偽装に気づきにくくなっています。さらに、メールの差出人名や送信元電話番号までもが偽装されているケースがあり、スマホのメッセージ画面では見分けがつかない場合もあります。こうした巧妙な手口から身を守るには、メールやSMSに記載されたリンクを不用意に開かず、公式サイトから直接アクセスするなどの基本的な対策がますます重要です。

詐欺を見抜くために知っておくべきポイント

偽の国勢調査メールに共通する特徴

国勢調査を装った詐欺メールには、いくつかの共通点があります。まず件名や差出人名が「【重要】国勢調査ご協力のお願い」や「総務省統計局」などと公式を装っており、受信者の不安や義務感を煽る表現が多く見られます。また、メール本文には「こちらから回答」「至急ご入力ください」など、急かすような文言と共にURLが記載されています。表示されているURLは一見公式に見えても、実際にリンク先は全く異なる偽サイトというケースが大半です。誤ってクリックすると、個人情報の入力を求められるフォームに誘導されるため、見た目だけで判断せず、リンク先や文面の違和感に常に注意を払うことが重要です。

偽サイトの見分け方と注意点

偽サイトのURLは、「.go.jp」などの政府機関の公式ドメインに似せた形式で作成されており、たとえば「kokusei-soumu.jp」や「e-kokusei-form.net」など、一見本物に見えるよう工夫されています。また、ロゴや配色、フォントも公式サイトに酷似しているため、デザインだけでは偽サイトと見抜くことが難しいケースもあります。見分けるためのポイントは、サイトのURLを必ず確認し、政府の公式サイトである「https://www.e-kokusei.go.jp」以外からのリンクはアクセスしないこと。加えて、個人情報入力フォームにマイナンバーや銀行口座情報を求めるようなページは、明らかに詐欺サイトである可能性が高いため、即座に閉じましょう。

偽サイトの見分け方と注意点

- 似たドメイン名|「kokusei」「soumu」などを含んだ偽URLに注意

- 不審なURL構成|「.go.jp」ではないドメイン(例:.net、.jp.comなど)

- 過剰な入力要求|マイナンバーや銀行口座など不要な情報を要求

- 文法・日本語の誤り|公式サイトにしては不自然な日本語表現がある

- https表示の欠如|安全性を示す鍵マークや「https」がない場合は要注意

SMSで届いたリンクへの対応方法

最近ではSMS(ショートメッセージサービス)を利用したフィッシング詐欺も急増しています。スマートフォンに「国勢調査の未回答があります」「期限内に回答してください」などと送られ、そこに記載されたURLをクリックさせる手口が主流です。特にSMSは画面が小さいためURLの全体が表示されず、偽リンクであることに気づきにくいという特徴があります。公式の国勢調査がSMSでURLを送ってくることは基本的にありません。不審なSMSを受け取った場合は、リンクを開かずに削除し、必要であれば総務省や自治体の公式窓口に確認するようにしましょう。

被害に遭わないための習慣と知識を身につける

個人でできる基本的なフィッシング対策

国勢調査を装った詐欺から身を守るためには、まず「リンクを安易にクリックしない」という基本を徹底することが重要です。メールやSMSで届いたURLは、正規のものに見えても偽装されている可能性があるため、公式サイトに直接アクセスすることを心がけましょう。また、メールやメッセージの文面に「至急」「必ず」など、感情を煽る表現がある場合は一度立ち止まり、真偽を冷静に判断する習慣を持つことが大切です。スマートフォンやパソコンにはセキュリティソフトを導入し、常に最新の状態に保つことも、フィッシングサイトへのアクセス防止に役立ちます。

政府・自治体の正しい情報源を確認する

本物の国勢調査は、「e-kokusei.go.jp」などの政府公式サイトからの案内を通じて行われます。不審なメールやSMSが届いた場合は、まず総務省統計局や自治体の公式サイトにアクセスし、現在の調査状況や注意喚起情報を確認するのが確実です。また、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)やフィッシング対策協議会なども、最新のフィッシング詐欺情報を提供しているため、これらの信頼性の高い情報源を日頃から確認しておくと安心です。SNSや不確かな個人ブログだけで判断するのではなく、公式情報を重視する姿勢がリスク回避の鍵となります。

怪しい連絡を受け取ったときの行動指針

国勢調査を名乗るメールやSMSが届いた際、「不安だからとりあえずリンクを開く」「返信して確認する」といった行動は、かえって危険を招く原因になります。不審な連絡を受け取ったら、まずリンクをクリックせず、送信元の情報や文面を慎重に確認してください。少しでも不自然さを感じたら、自分で判断せず、総務省統計局や自治体の相談窓口、またはフィッシング対策専門機関に相談するのが適切です。家族や職場の人と情報を共有し、周囲の注意喚起にも努めることで、被害拡大を防ぐことができます。

被害に気づいたらすぐに行動することが鍵

リンクを開いてしまったときの初動対応

誤って詐欺メールやSMSのリンクを開いてしまった場合、すぐにすべての入力・操作を中止し、画面を閉じることが重要です。万が一、個人情報やパスワードを入力してしまった場合は、該当サービスのパスワードを直ちに変更し、他のサービスとの使い回しがあれば、それらも速やかに変更してください。また、入力情報にクレジットカード番号や銀行口座情報が含まれていた場合は、カード会社や金融機関に連絡し、不正利用の監視や一時停止の手続きを取りましょう。早期の対応が被害拡大を防ぐ第一歩です。

関係機関への通報と相談先

フィッシング詐欺の被害に遭った、またはその疑いがある場合は、速やかに関係機関へ通報・相談することが推奨されます。具体的には、警察のサイバー犯罪相談窓口や、フィッシング対策協議会(https://www.antiphishing.jp/)、消費生活センターなどが相談先となります。また、国勢調査に関連する内容であれば、総務省統計局や自治体の相談窓口にも連絡を入れておくと、公式の対応を得ることができます。被害内容をできるだけ詳しく記録しておくと、スムーズに対応してもらえる可能性が高まります。

再発防止のために見直すべきこと

被害に遭ってしまった経験を無駄にしないためには、今後同じような詐欺に騙されないよう、自分のネットリテラシーを見直すことが大切です。セキュリティソフトの導入や更新、メール設定の見直し(迷惑メールフィルターの強化)、パスワード管理アプリの活用など、日常のネット環境の安全性を高める習慣を意識しましょう。また、家族や職場内でも今回の体験を共有し、同様の被害を防ぐ意識を持つことが、社会全体での再発防止につながります。

実際に届いた偽メールとその影響

60代女性のケース|SMSからの誤クリックで被害に

60代の女性は、スマートフォンに届いた「国勢調査未回答のため確認をお願いします」というSMSを本物だと思い、何の疑いもなくリンクをクリック。表示された調査フォームに名前や住所、口座番号を入力してしまいました。数日後、銀行口座から不正な引き落としが発生し、そこで初めて詐欺に気づいたとのこと。被害額は保険で一部補填されたものの、精神的なショックは大きく、今では「知らない番号やメールは開かないようにしている」と話しています。

30代男性のケース|会社用メールで受信、業務中に誤操作

IT企業に勤める30代男性は、会社用のメールに届いた「国勢調査協力のお願い」という件名のメールを開封し、業務中の忙しさもあってリンクをそのままクリック。その後のページに「ログイン認証が必要」と表示されたため、普段使っているIDとパスワードを入力してしまいました。結果、複数のオンラインサービスに不正ログインが発生し、社内でも情報漏洩のリスクとして大きな問題に。セキュリティ意識の高い職場でも、油断が招いた教訓となった事例です。

高校生のケース|SNSで共有された偽リンクをクリック

高校生の女性は、友人がSNSで「国勢調査のお願いが来てる、みんな届いてる?」という投稿をしており、それに貼られたリンクを好奇心からクリック。見た目が本物そっくりのフォームに「念のため」として自分の情報を入力しました。後日、親のスマホに身に覚えのないカード利用通知が届き、調査の結果、入力した情報が詐欺グループに流れていたことが発覚。本人も親も「まさか自分が…」という思いで、ネット情報の信頼性を改めて考えるきっかけになったとのことです。

探偵法人調査士会公式LINE

デジタル探偵では、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。

よくある質問(FAQ)

国勢調査の連絡って本当にメールやSMSで届くんですか?

いいえ、正規の国勢調査では、原則として調査員による訪問や郵送が基本であり、メールやSMSだけで回答を求めることはありません。一部の自治体で、事前に承諾を得た場合に限りSMSを活用することもありますが、その場合でも「e-kokusei.go.jp」ドメインの公式URLが記載されています。不審な送信元や不自然なリンクがある場合は、開かずに公式サイトで確認しましょう。

誤って情報を入力してしまいました。どうすればいいですか?

氏名や住所、連絡先を入力しただけであれば、直ちに大きな被害に至るとは限りませんが、今後の不正利用に備えて注意が必要です。クレジットカード番号や銀行口座、マイナンバーなどを入力した場合は、速やかに関係機関に連絡し、カード停止や口座凍結の手続きを行ってください。被害が懸念される場合は、最寄りの警察署や消費生活センターにも相談しましょう。

家族が詐欺に遭いそうで心配です。どうしたら防げますか?

高齢の家族やスマートフォンの操作に不慣れな方がいる場合、日頃から「公式サイト以外のリンクは開かない」「個人情報は入力しない」など、具体的なルールを共有しておくことが効果的です。また、最近は家庭内でのセキュリティ教育も重要視されており、実際の詐欺メールを見せて説明するなど、リアルな体験をもとにした対策が有効です。不安なときは一緒に内容を確認し、慎重に対応するよう促しましょう。

偽メールに惑わされないために今できること

国勢調査を装った詐欺メールやSMSは、巧妙に作られており、一見すると本物と区別がつかないものも多く存在します。だからこそ、「少しでも不自然だと思ったらクリックしない」「正規の情報源を確認する」という冷静な判断力が求められます。被害を未然に防ぐためには、日常的にネット詐欺の事例や対策を学ぶことが重要です。また、自分だけでなく家族や周囲の人々にも注意を呼びかけることで、詐欺被害を社会全体で減らしていくことができます。疑問を感じた時は一人で悩まず、早めに公式窓口や専門機関へ相談し、安全なインターネット利用を心がけましょう。

※本サイトに掲載されているご相談事例は、探偵業法第十条に基づき、個人情報が識別されないよう一部の内容を適切に調整しております。デジタル探偵は、SNSトラブルやネット詐欺、誹謗中傷、なりすまし被害など、オンライン上の課題に対応する専門調査サービスです。ネット上の不安や悩みに寄り添い、証拠収集から解決サポートまでを一貫して行います。

週刊文春に掲載 2025年6月5日号

探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。

この記事の作成者

デジタル探偵調査担当:簑和田

この記事は、オンライン上やSNS上でトラブルや問題を抱えた方がいち早く解決に導けるようにと、分かりやすい内容で記事作成を心掛け、対策や解決策について監修をしました。私たちの生活の中で欠かせないデジタル機能は時に問題も引き起こしてしまいます。安心して皆さんが生活を送れるように知識情報や対策法についても提供できたらと考えています。私たちは全国12の専門調査部門を持ち、各分野のスペシャリストが連携して一つの事案に対応する、日本最大級の探偵法人グループです。

この記事の監修者

XP法律事務所:今井弁護士

この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。インターネットが欠かせない生活になった今、オンラインでのトラブルや問題は弁護士依頼でも増加しています。ご自身の身を守るためにも問題解決には専門家の力を借りて正しく対処する必要があると言えます。

この記事の監修者

心理カウンセラー:大久保

誰もがスマホを持ち、インターネットができる環境になった時代で、オンライン上でのトラブルや問題は時に、人の心にも大きな傷を残すことがあります。苦しくなったときは決して一人で悩まずに専門家に頼ることも必要なことを知っていただけたらと思います。カウンセラーの視点からも記事監修をさせていただきました。少しでも心の傷が癒えるお手伝いができればと思っています。

24時間365日ご相談受付中

ネットトラブル・デジタル探偵への相談は、24時間いつでもご利用頂けます。はじめてサービスを利用される方、依頼料に不安がある方、依頼を受けてもらえるのか疑問がある方、まずはご相談ください。専門家があなたに合った問題解決方法をお教えします。

デジタル探偵調査、解決サポート、専門家に関するご質問は24時間いつでも専門家がお応えしております。(全国対応)

ネットトラブル被害・デジタル探偵への相談はLINEからも受け付けております。メールや電話では聞きづらいこともLINEでお気軽にお問合せいただけます。質問やご相談は内容を確認後、担当者が返答いたします。

ネットトラブル被害・デジタル探偵調査に関する詳しいご相談は、ウェブ内各所に設置された無料相談メールフォームをご利用ください。24時間無料で利用でき、費用見積りにも対応しております。

タグからページを探す